ヘビ咬傷全体の注意点

- ・マムシ抗毒素でヤマカガシ咬傷は治療できません。その逆も同じです。

- ・小児にも基本的に大人と同じ量の抗毒素を投与します。

- ・アナフィラキシー反応に十分に注意する必要があります。

マムシは、60cm程度の小さな蛇であり、牙は5mm程度です。

マムシ毒の成分は、プロテアーゼ、ホスホリパーゼA2など多様です。

年間約2,000〜3,000件のマムシ咬傷が発生しています。死亡者は年間約10人程度です。

AMED 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業

抗毒素製剤とその代替法の開発に関する研究 [阿戸班]

マムシは、60cm程度の小さな蛇であり、牙は5mm程度です。

マムシ毒の成分は、プロテアーゼ、ホスホリパーゼA2など多様です。

年間約2,000〜3,000件のマムシ咬傷が発生しています。死亡者は年間約10人程度です。

局所治療としては、緊縛し数カ所を切開して吸引したり排出を行っていたが、 切開することによって治療日数が伸びることなどからあまり行われなくなった。ハブ咬傷ほど腫脹は強くないので、減脹切開は昔からあまり行われていない。しかし、マムシ咬傷では手の指の受傷が多く、末梢であることから腫脹による循環障害を起こすことがあり、コンパートメント症候群を回避するために時には減脹切開が行われる。これは施設によってかなり差があり、比較的早い段階で減脹切開を行っているところもある。

1990年以前は駆血帯をかけて末梢静脈を切開、吸引、脱血が行われていた。受傷直後(15分以内)であれば圧迫や絞り出しによって治療日数が短縮するということで、これが推奨された。しかし、多くの場合、受傷後30分以内に治療を行うことは難しい。

また、1950年頃からハブ咬傷同様、薬剤による局所の洗浄も行われている。多くの例で切開後、1%過マンガン酸カリウム溶液で洗浄が行われたが、その効果が明確ではないことからイソジン液で消毒されるようになった。

全身治療として1960年くらいまでは抗毒素による治療が主体であったが、1950年代にセファランチンの静脈内投与により腫脹の消失が早くなることや溶血を抑え、治療日数が短縮するなどの報告からセファランチンが多く使われるようになり、現在でもルーチンのように使用されているところもある。

マムシ咬傷は死亡率が低く、ハブ咬傷に比べると壊死など組織の損傷が軽いためか単価のマムシ抗毒素の需要が少なく、当初はハブとマムシの混合血清がつくられていた。セファランチンは、植物から抽出されたアルカロイドで、台湾で住民が毒蛇咬傷の治療にその植物の抽出物を使用していたことから、当時の東京大学伝染病研究所所長の長谷川秀治らによって、蛇毒の溶血作用や致死作用抑制の研究報告からハブやマムシ咬傷治療に使われるようになった。

ハブ抗毒素同様、マムシ抗毒素もまだ液状であり、僻地では保管が難しいこと、さらにアナフィラキシーや血清病の併発が血清の使用を躊躇させることになった。その後、抗毒素は乾燥製剤となり、また、より精製されたものとなった。しかし、1970,1980年代には抗毒素とセファランチンの治療における効果を比較した研究が多く報告された。結果として、それらの効果にあまり差はないが、セファランチンには副作用がなく、抗毒素には副作用の問題があることから、治療にはセファランチンで十分であるとしている。これらの研究報告から1990年くらいまでは抗毒素の使用がかなり控えられた。

しかし、これらの研究報告には比較研究としては非常に不備な点が見受けられる。単に抗毒素を投与したと記述してあるだけで、投与方法や投与時間などを明記していない報告が多くみられた。ある報告では、1978年からの10年間の114例で比較検討しているが、抗毒素の投与は皮下注、筋注、あるいは静注と記載してあり、投与経路の差は論じられていない。抗毒素の添付文書にも、どの投与方法がよいというような説明はなない。これは長い間投与経路によってその効果に大きな差があることを認識されていなかったためである。それでもこの報告では、3時間以内に投与されれば抗毒素の効果はあるとしている。副作用の問題もあるため、1990年頃まではかなり多くの症例で、抗毒素が皮下または筋肉内に投与されていた。さらに、受傷後短時間では重症化するかどうかの診断が難しいため、ある程度経過観察して、症状が進行してから効果の低い方法で投与されており、明らかに抗毒素の効果が生かされていなかった。

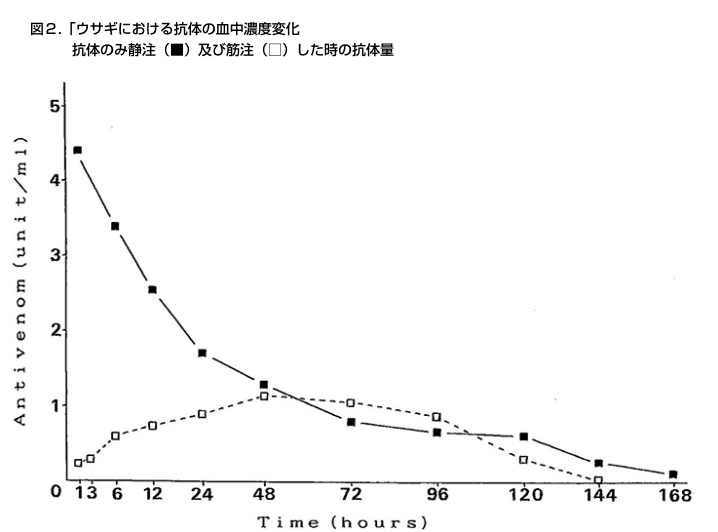

そのため我々は、動物実験によりELISA法を用いて、マムシ毒の筋肉内投与後の局所及び血中における残留毒量の変化を調べ、さらに毒投与30分後に抗毒素を筋注または静注した場合の残留毒量の変化も調べた。その結果、抗毒素を静注した場合の方が、血中はもちろん局所の残留毒量も明らかに減少することを示した。このことは抗毒素を静注することによって血中及び局所のいずれにおいてもマムシ毒をより中和することを示している。1990年代以降、徐々に抗毒素の使用が増え、また、多くの症例で点滴静注されるようになった。(図2)ミャンマーで抗毒素の筋注による効果を調べている報告がある。これは、僻地では静脈注射ができるスタッフがいないからで、毒性の非常に強いヘビの多い地域では、抗毒素を投与しないと救命できないためである。このことは昔の日本も同じ状況であったと言える。ただ、抗毒素の効果に疑問を持つような国は他にはないと思われる。抗毒素を静注すると血中の毒は短時間で中和され、重症化をかなり防ぐことができる。しかし、局所の毒はすぐには0にはならないため、腫れの広がりはすぐには止まらない。そのためあまり効果がないと思われることもあった。しかし、毒が血管に注入され、短時間で血小板が1万以下に減少するようなマムシ咬傷では、抗毒素の点滴静注後、短時間で血小板数の回復がみられる。このような症例をみるといかに抗毒素が効果のあるものかが認識できる。

現在でもセファランチンはかなり使用されているが、1988年に沢井らが、in vitroの試験で、セファランチンはマムシ毒を抑える効果はないと報告している。もちろんセファランチンは直接毒の作用を抑えるものではないため、マウスを使って致死や出血、壊死の差を測定しても、ほとんど効果を判定できるものではない。しかし、臨床では回復時間が早くなるようだという意見もあり、また、副作用の心配はないため、これを使用することには何の問題もない。ただ、あくまでも補助として使用するものであって抗毒素の代わりに使用するものではないことを認識しておく必要がある。

もともとセファランチンは結核の化学療法に用いられたもので、長谷川秀治はその創始者として有名である。長谷川秀治は1949年か東京大学医科学研究所(当時の伝染病研究所)の所長を務めており、沢井芳男は1952年に同研究所の試験製造室の主任となり抗毒素血清の試作を行っている。さらに長谷川秀治は群馬大学の初代学長、そして(財)日本蛇族学術研究所の理事長も務められ、同時期に沢井芳男は理事となり、1973年には理事長に就任している。この2人が同じ東京大学医科学研究所、日本蛇族学術研究所に所属していながら、全く反する結果を示していることは非常におもしろい。

抗毒素は、特異的に蛇毒と結合してその作用を抑えるもので、非常に有効であることは間違いないが、アナフィラキシーを起こす危険もあるため、現在では前もって抗ヒスタミンとステロイド投与することが勧められているが、この方法が確実にアナフィラキシーを予防できるという研究はなく、海外の研究で、アドレナリンの前投与によりかなりアナフィラキシーの発症を抑えるという報告はあるため、いずれにしても抗毒素投与時には必ずアドレナリンと人工呼吸器の準備は必要である。

その他、血漿交換が有効だったという報告もあるが、症例は少なく明らかな効果は示されていない。また、急性腎不全に対する血液浄化療法として、2000年以前は血液透析(HD)が主体であったが、2000年以降は持続血液濾過(CHF)または血液濾過透析(HDF)されるようになり、近年では持続血液濾過透析が増えている。ハブ咬傷では急性腎不全を起こすことがまれであるため、透析等が行われることはあまりない。また、近年では重症例で、体内酸素量の増加により生体内の循環障害・低酸素状態の改善、末梢循環の改善、組織の腫れを軽減させる等の目的で高気圧酸素療法が病態の改善のために行われることがある。

参考資料

小林照幸「毒蛇」文春文庫2000年

Hifumi T, Sakai A, Kondo Y, et al: Venomous snake bites: clinical diagnosis and treatment. J Intensive Care 3:16, 2015, DOI 10.1186/s40560-015-0081-8